Существуют отрицательные внешние эффекты

При наличии таких внешних эффектов рынок выполняет свою функцию распределения ресурсов недостаточно эффективно. Существуют отрицательные внешние эффекты и положительные внешние эффекты. Отрицательные экстерналии возникают в том случае, когда производство или потребление какого-либо блага порождают некомпенсируемые издержки у третьей стороны. Классическим примером отри-. дательных экстерналии является загрязнение окружающей среды. Производитель, загрязняя атмосферу ядовитым дымом или спуская промышленные стоки в реку, как бы переносит часть издержек, непосредственно связанных с производством данного товара, на население, но никак их не компенсирует.

В этом случае фактические затраты производителя, учитываемые в цене, оказываются меньше полных издержек с учетом отрицательных последствий загрязнения.

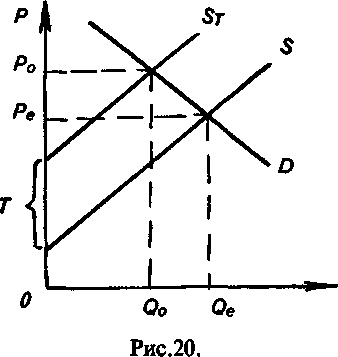

На 20 графически показаны последствия отрица тельных внешних эффектов для распределения ресурсов. Если некомпенсируемые издержки составляют величину T то кривая фактического предложения S сдвигается вправо по отношению к кривой предложения ST, которая включает все издержки. Реальный равновесный объем производства Qe оказывается больше оптимального уровня Q0, а равновесная цена Pe ниже оптимальной цены P0.

Таким образом, рынок не улавливает отрицательных внешних эффектов, направляет чрезмерно много ресурсов в производство данного товара.

Рынок сталкивается и с проблемой положительных внешних эффектов, когда производство или потребление какого-либо блага порождают некомпенсируемые выгоды У третьей стороны. Например, услуги здравоохранения или

143

о

образования приносят выгоду не только тем, кто эти услуги непосредственно получает и оплачивает, но и обществу в целом. А это значит, что истинная предельная полезность данного блага с точки зрения общества выше, чем предельная полезность с точки зрения индивидуума, оплачивающего это благо. Другими словами, рынок в денежной форме как бы недооценивает полезность этого блага, а следовательно, и не доплачивает за него.

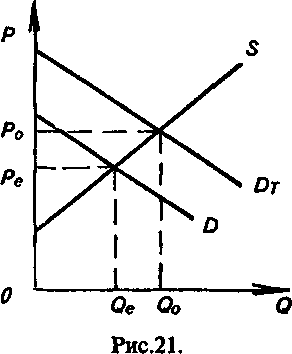

На 21 это проиллюстрировано графически. Кривая реального спроса D занижает общую сумму выгод, получаемых обществом от по-

144

требления данного блага (которая показана кривой DT). В результате равновесный объем предложения Q6 и равновесная цена Pe оказываются меньше, чем оптимальный объем Q0 и оптимальная цена P0. Таким образом, при наличии положительных внешних эффектов рынок направляет на производство данного блага ресурсы в недостаточном количестве.

Возможно ли устранение или по крайней мере минимизация внешних эффектов в рыночном хозяйстве? Для ответа на этот вопрос необходимо вновь вернуться к категории прав собственности (см. гл. 4).

Доказательству влияния содержания и распределения прав собственности как на распределение ресурсов, так и на объем и условия обмена, на распределение и уровень дохода, на процессы ценообразования и внешние эффекты посвящена так называемая теорема Коуза. Эта теорема была сформулирована P. Коузом в статье «Проблемы социальных издержек», опубликованной в 1960 г., и сейчас признана на Западе одним из наиболее важных достижений экономической мысли послевоенного периода.

Теорема Коуза посвящена проблеме экстернальных (внешних) эффектов и доказательству того, как их можно трансформировать с помощью распределения прав собственности во внутренние издержки участников рыночного процесса. Заметим, что изучение этих эффектов экономической теорией началось с А. Пигу, крупного английского экономиста, представителя кембриджской школы. Он показал, что в устранении социально значимых внешних эффектов рыночная система обнаруживает свои «провалы», или «фиаско», поскольку данные эффекты, как отмечалось ранее, не имеют денежной меры оценки. Для разрешения конфликтов, вызываемых экстерналиями, им была предложена необходимость государственного вмешательства и обоснован специальный налог на тех, кто порождает внешние эффекты, названный в науке «налогом Пигу».

В практической деятельности рекомендации А. Пигу получили широкое распространение, однако их использование не всегда дает однозначные положительные результаты.

Ошибочность теоретического подхода А. Пигу и была доказана P. Коузом.

Свои логические рассуждения P. Коуз построил на вполне вероятном примере потравы посевов фермера скотом

145

владельца соседнего ранчо. Если хозяин ранчо не несет по закону ответственности за производимую его стадом потраву, то, решая вопрос о поголовье скота, он не будет принимать во внимание причиняемый им ущерб (т. е. он не будет нести полные и «социальные издержки выращивания скота»). Но если государство потребует от хозяина ранчо уплаты налога, равного по величине нанесенным убыткам, то тогда у него появится стимул полностью учесть последствия своих действий. В этом случае внешние эффекты превратятся для него во внутренние (интервальные). Но логика рассуждений P. Коуза выглядит иначе: он убирает государство как арбитра из отношений между скотоводом и фермером и допускает возможность установления между ними самостоятельных соглашений по поводу потравы посевов.

В этом случае, полагает он, не имеет никакого значения, несет хозяин ранчо ответственность за причиняемый им ущерб или нет.

Допустим, рассуждает далее P. Коуз, фермер получает на своих полях 10 ц зерна, а стадо хозяина ранчо насчитывает 10 коров. Выращивание еще одной коровы обойдется ему в 50 долл., а ее рыночная цена при продаже составит 100 долл. Предельные убытки фермера от увеличения стада на одну голову будут равны 1 ц зерна, или в стоимостном выражении - 80 долл. (20 долл. прямых затрат плюс 60 долл. недополученной прибыли).

В результате оказывается, что социальные издержки равны 130 долл. (50+80), а социальная выгода от выращивания дополнительной коровы - 100 долл. Понятно, что такое распределение ресурсов неэффективно Но если хозяин ранчо должен возместить фермеру причиненный ущерб, то тогда, взвесив свою частную выгоду и свои частные издержки (стоимость выращивания - 50 долл. плюс компенсация фермеру 80 долл.), он откажется от решения об увеличении поголовья стада на одну единицу. Частное соотношение «издержки выгоды» совпадает с социальным, что свидетельствует об эффективном распределении

ресурсов.

Далее P. Коуз показал, что ущерб для скотовода будет одинаковым и в ситуации, если он не будет нести никакой

Эта рассуждения и доказательства P Коузом теоремы содержатся в книге Коуз P Фирма, рынок и право. M., 1933. С 87 94

146

ответственности за потраву. В этом случае земледелец предложит хозяину ранчо «выкуп», чтобы тот не увеличивал свое стадо еще на одну корову. Размер выкупа будет колебаться от 50 долл. (прибыль скотовода от выращивания одиннадцатой коровы) до 60 долл. (прибыль фермера от продажи десятого центнера зерна).

В обоих случаях ущерб оборачивается для скотовода одинаковыми издержками: в первом случае, когда он имеет право свободного пользования полями фермера, он несет убытки в виде штрафа, во втором когда фермер имеет право вето на использование хозяином ранчо его полей * виде недополучения выгоды от выращивания еще одной коровы.

Это дало основание P. Коузу сделать вывод, что если права собственности ясно определены и предписаны, если люди согласны твердо придерживаться результатов добровольного обмена, то никаких внешних эффектов не возникает «Провалов рынка» нет, а значит, нет оснований для госу дарственного вмешательства с целью его корректировки. Задача государства состоит в том, чтобы четко распределять и защищать права собственности рыночных агентов. Этому выводу американский экономист Дж.

Стиглер придал форму теоремы P. Коуза, которая выглядит так: «В условиях совершенной конкуренции частные и социальные издержки равны» (Коуз P. Указ. соч. С. 17).

Из теоремы P. Коуза следовало несколько важных выводов1:

Во-первых, что внешние эффекты носят не односторонний, а обоюдный характер. Фабричный дым наносит ущерб близлежащим фермам это очевидно, поскольку промышленник навязывает дополнительные издержки фермерам без их согласия. Он получает благо за счет причинения ущерба другим, не имея на это права.

Но, с другой стороны, запрет на выбросы оборачивается убытками для хозяина фабрики, а стало быть для потребителей продукции. Поэтому с экономической точки зрения речь должна идти не о том, «кто виноват», а о том, как минимизировать величину совокупного ущерба. Иначе говоря, юридическую постановку вопроса о том, кем совершено действие, нельзя путать с экономической постановкой вопроса об экономической эффективности.

См.: Капелюшников P. И. Коуз Р., или сотворение рынков. «США; ЭПИ», 1933, J* 1. С. 20.

147

Во-вторых, теорема Коуза раскрыла экономический смысл прав собственности. Четкое их распределение среди хозяйствующих субъектов ведет к тому, что все результаты деятельности каждого субъекта касаются только его, в результате чего любые внешние эффекты превращаются во внутренние. Поэтому главная функция прав собственности состоит в том, чтобы давать стимулы для большей интер-нализации экстерналий.

Внешние эффекты появляются там, где размыты права собственности (в частности, при использовании таких ресурсов, как вода, воздух и т.п.).

- Минимизация внешних эффектов

- Глава 8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- Монопольная власть на рынке

- Обратимся вновь к издержкам фирмы.

- Ценообразование в условиях олигополии