Энергообмен человеческого организма

Таким образом, измерив количества поглощенного кислорода и выделенного углекислого газа, можно рассчитать ДК и по таблицам соотнести его с тем или иным KЭ, ибо ДК также зависит от вида субстрата, как и KЭ.

Если в качестве единицы измерения энергообмена используется поглощение кислорода, то это допустимо только в сравнимых экспериментах при условии, что ДК не меняется. В реферируемых здесь работах это последнее условие выполнялось (также и в 5.3.2.), за исключением исследований Mukerji и Spiegelhoff (1971).

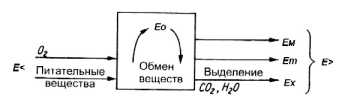

4. Энергообмен человеческого организма. (E - приток энергии, E - выделение энергии, Eх - энергия химических связей, выделяемая при распаде веществ, Eм - механическая энергия (производимая мускулатурой), Em - тепловая энергия, Eо - энергия, накопленная в органических структурах и энергетических субстанциях).

Нормальные значения основного энергообмена для среднего европейца при весе 70 кг (по Ulmer 1981):

для женщин: 6300 кДж/д ( =1500 ккал/д) или 215 мл О2/мин

для мужчин: 7100 кДж/д ( =1700 ккал/д) или 245 мл О2/мин

Как будет показано в разделе 3.5., удержание каждой асаны требует некоторого минимального мышечного усилия. Этому усилию пропорциональна некоторая энергетическая рабочая прибавка, которую соответственно следует прибавить к основному энгергообмену.

На сегодня имеется очень мало данных о динамике энергобмена при исполнении асан. Единственная биомеханически стабильная поза, шавасана, была исследована Dhanaraj (1974) в сравнении с энергообменом при медитации и положении покоя у нескольких испытуемых. При шавасане обнаруживается снижение обмена на 10,3% по сравнению с основным обменом, что указывает на полное мышечное расслабление (см.

5.3.2.).

Все другие асаны ведут к повышению энергообмена, чего и следует ожидать, исходя из биомеханической ситуации. При этом сравнение стойки на голове с положением лежа показывает (Rao 1962, Gaertner и др.

1965), что в первом случае обмен примерно в 1,5 раза выше, чем в положении лежа (табл.8).

Таблица 8. Сравнение поглощения кислорода (VO2 в мл/мин) при стойке на голове с положениями лежа и стоя. (При постоянном ДК эти значения отражают величину энергообмена)

|

Исcледователи |

Кол-во испытуемых |

Прирост |

Лежа на спине |

Стоя |

В cтойке на голове |

|

[%] |

|||||

|

Rao 1962 |

6 |

V |

200 |

227 |

336 |

|

- |

14,2 |

68 |

|||

|

Gaertner и др. 1965 |

1 |

V |

195 |

- |

282 |

|

- |

- |

45 |

|||

|

Mukerji, Spiegelhoff 1971 |

1 |

V |

290 |

- |

420 |

|

- |

- |

44 |

Таблица 9. Поглощение кислорода (VO2) при некоторых асанах у одного испытуемого, практикующего йогу (по Mukerji, Spiegelhoff 1971), а также у группы испытуемых (28 чел.) (по Blochin, Shanmugam 1973, нижняя часть таблицы)

|

Асана |

VО2 [мл/мин] |

Прирост [%] |

|

Покой |

290 |

- |

|

Йоганидрасана |

300 |

3 |

|

Матсиасана |

320 |

10 |

|

Ардхаматсиендрасана |

350 |

20 |

|

Вокасана |

370 |

27 |

|

Паванамуктасана |

370 |

27 |

|

Бхуджангасана |

420 |

44 |

|

Сиршасана |

420 |

44 |

|

Кукутасана |

500 |

72 |

|

Уддияна-бандха |

590 |

103 |

|

Покой стоя |

288 |

- |

|

Халасана |

462 |

60 |

|

Сарвангасана |

534 |

85 |

|

Чакрасана |

580 |

101 |

|

Сиршасана |

665 |

130 |

Mukerji и Spiegelhoff (1971), а также Blochin и Shanmugam (1973) исследовали некоторые асаны у практикующих йогу. В табл.

9 представлены полученные при этом результаты, причем асаны отсортированы по величине энергообмена, а значит, по степени мышечного напряжения, необходимого для исполнения асаны.

Энергообмен при длительных спортивных нагрузках может превосходить основной обмен в 16 раз. Данные, полученные при исполнении йогических асан, показывают, что при практике йоги, напротив, затрачиваются сравнительно небольшие усилия ввиду того, что максимально энергообмен здесь лишь вдвое превышает основной обмен.

Поскольку у мастеров йоги при исполнении асан обмен возрастает в меньшей степени, чем у непрактикующих, то «овладение» асаной состоит, по-видимому, в более экономном задействовании мускулатуры.

3.4.2. Адаптация кровообращения и дыхания к уровню энергообмена

Всякое изменение энергообмена в организме должно обеспечиваться транспортными системами кровообращения и дыхания, поскольку для аэробного обмена веществ справедливы следующие соотношения:

т.е. количество преобразованной в единицу времени энергии (dE/dt) пропорционально потреблению кислорода за это же время (dVо2 /dt) и протекающему за это время по системе кровообращения объему крови (dVкрови/dt). Для последнего в качестве стандартной единицы применяется минутный объем сердца (МОС).

Изменение МОС означает более быстрое наполнение легких и требует в свою очередь повышения альвеолярной вентиляции легких. Можно было бы сказать и так: кровообращение и дыхание делают то, чего хочет обмен веществ. Впрочем это не всегда справедливо , так как обе системы обеспечивают также и иные функции (терморегуляция, транспорт веществ, водообмен, речь и т.д.)

Кровообращение

Количественной характеристикой мощности кровобращения является минутный объем сердца (МОС), составляющий в состоянии покоя около 5 л/мин. Поскольку измерять его достаточно сложно и при изменении мощности кровообращения ударный объем сердца меняется незначительно, то для простоты чаще регистрируется частота сердечных сокращений (ЧСС). Она пропорциональна МОС и может изменятся под влиянием симпатических или блуждающего нервов. Однако не всегда только энергообмен обусловливает изменение частоты сердечных сокращений, за это могут быть ответственны и другие влияния на блуждающие и симпатические нервы (изменение смеси дыхательных газов, обмен веществ, стресс и др.).

Поэтому изменение ЧСС можно принять в качестве единицы измерения энергообмена только при строгом учете соответствующих пограничных условий. Поскольку движущей силой кровотока является разница артериального и венозного давлений, то второй причиной повышения МОС будет повышение артериального давления. Диастолическое давление при этом меняется мало, так как благодаря расслаблению мышечных волокон стенок конечных магистральных сосудов падает общее периферическое сопротивление (ОПС), то есть тонус стенок сосудов, и прирост ОПС компенсируется общей симпатической активацией остальных сосудов.

Таким образом, повышается преимущественно артериальное систолическое давление, вместе с ним и среднединамическое давление, а также амплитуда кровяного давления или пульсовое давление. (Под амплитудой кровяного давления в клинической медицине понимается разница между величинами систолического и диастолического артериального давления. Содержание этого понятия не совпадает с математическим понятием амплитуды !).

Таким образом, повышение минутного объема сердца, вызванного ростом энергообмена, находит свое выражение в росте ЧСС, систолического и, соответственно, среднединамического артериального давления.

В табл. 10 даны частоты сердечных сокращений при исполнении различных асан. При каждой асане происходит небольшое повышение ЧСС, которое соответствует адаптации кровообращения к легкой нагрузке.

Ее значения теоретически должны быть пропорциональны значениям энергообмена, данным в той же последовательности в разделе 3.4.1. В том факте, что это не так, отражается индивидуально различное усилие соответственно разному уровню адаптации. В рамках таких небольших различий эти отклонения не должны вызывать недоумения, к тому же речь идет о малом числе испытуемых.

Более представительные статистические данные по этому вопросу пока отсутствуют.

- Частота сердечных сокращений при некоторых асанах.

- Соматосенсорные воздействия асан

- Сенсомоторные аспекты асан

- ПРАНАЯМА

- Техники пранаямы