Медицинская помощь населению городов

Как Вы уже знаете, одним из факторов, оказывающих негативное влияние на здоровье, является состояние здравоохранения. На него отводят около 10% факторов риска, поэтому отдельные показатели по обеспеченности населения медицинскими кадрами, посещаемость лечебно-профилактических учреждений и обеспеченность населения больничными койками смогут дать подлинную информацию, оценив с определенной стороны заботу о здоровье населения правительства и администрации данного города.

К сожалению, качество медицинской помощи, т.е. конечный результат лечения (исключая среднюю продолжительность пребывания больного в стационаре), в лекции дать невозможно из-за большой загруженности цифрами и неадекватностью многочисленных методик.

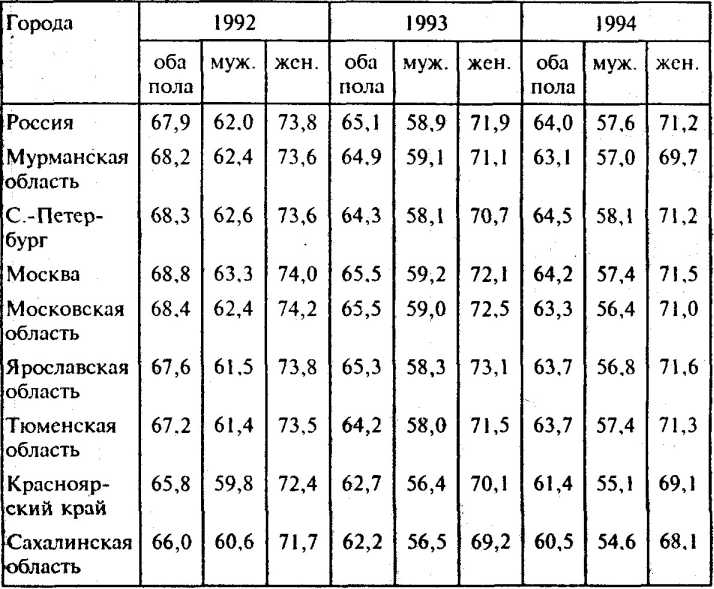

Обеспеченность населения (выборочно) на 10 тысяч человек населения выглядит так: по России обеспеченность врачами всех специальностей была в 1985 году 38,6, в 1994 году – 39,6; средним медицинским персоналом, соответственно, 97,0 и 94,4, а по отдельным городам Москвы (1), С.-Петербурга (2), Ярославской области (3), Красноярского края (4) и Тюменской (5) и Калининградской области (6) следующие: (1) – 78,1 (1985 г.) и 68,6 (1994 г.) – обеспеченность врачами, 122,0 и 105,7 средним медицинским персоналом. Остальные цифры в порядке перечисления городов по номерам:

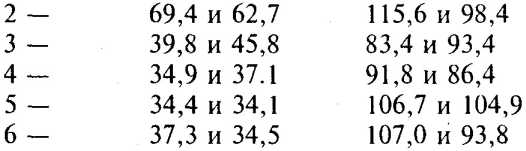

А по оказанию амбулаторно-поликлинической помощи населению на 1 жителя (включая обращения к врачам скорой медицинской помощи) эти данные выглядят следующим образом (табл. 18).

Таблица 18. Медицинская помощь населению городов

Анализ приведенных показателей дает представление о том, что обеспеченность врачами наибольшая в г. Москве – 68,6 по данным 1994 года, как и средним медицинским персоналом – 105,7 на 10 тысяч населения. В Санкт-Петербурге эти цифры, соответственно, 62,7 и 98,4, а наименьшая численность врачей приходится на обширную территорию Тюменской области – 34,1, хотя средними медицинскими работниками область обеспечена на уровне 2-х столиц: Москвы и Санкт-Петербурга (104 в 1994 г.).

А вот показатели медицинской помощи довольно высокие как раз в двух крупнейших городах, т.е. Москве и С.-Петербурге. В Москве в 1985 году среднее количество посещений было 15,2; в 1992 г. – 9,7; и в 1995 г. – 9,8; в северной столице – 15,4; 10,6; 11,0, что значительно превышает средние показатели по России.

По обеспеченности населения койками Москва и С.-Петербург имеют неоднозначные показатели.

Если в Москве в 1985 году было 137,8 коек на 10 000 населения, а в 1995 году – 124,0, то в Санкт-Петербурге соответственно – 119,0 и 103,7 по всем ведомствам. По системе Минздрава цифры чуть ниже, но тенденция сохраняется.

А средние данные по России – 134,6 (1985 г.) и 126,1 (1995 г.). В других сравниваемых районах данный показатель примерно соответствует среднему по Российской Федерации.

А какова же занятость койки в больницах и стационарах в связи с заболеваниями населения рассматриваемых городов?

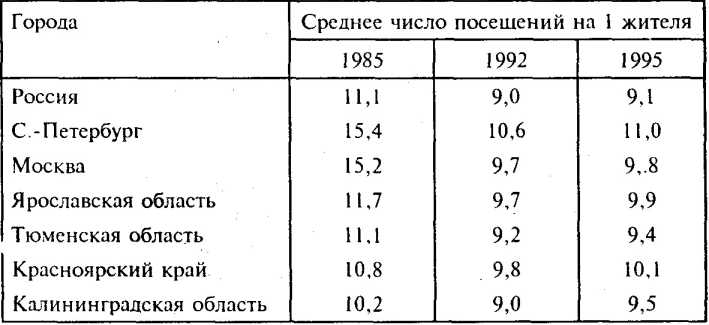

Эти данные представлены в табл 19.

В таблице 19 отражены два очень важных показателя: среднее число дней занятости койки в год и среднее число дней пребывания больного на койке. Эти данные отражают специфику, как быстро (безусловно, успешно) больной вылечился и вышел из стационара.

В среднем по России занятость койки в год чуть больше 300 дней (с 1985 по 1995 гг.), а среднее пребывание больного составляет чуть больше 17 дней. Примерно такие же показатели и по рассматриваемым городам.

Таблица 19. Средняя занятость койки и средняя длительность", пребывания больного в стационаре

В Москве первый показатель имеет тенденцию к снижению (1985 – 319 дней в году, а в 1995 – 281 день), как и пребывание больного в стационаре – 19,5 в 1985 г. и 17,4 в 1995 г.

По Московской области, к сожалению, показатель пребывания на больничной койке – один из самых высоких, на втором месте Сахалинская область (19,3), затем Тульская (18,2). Такие же показатели и по Ленинградской области.

По С.-Петербургу эти данные также превышают средние показатели по России. Не вдаваясь в анализ деятельности здравоохранения названных городов, отметим большой приток в них вынужденных мигрантов, которые, безусловно, оказывают влияние на показатели занятости койки и длительности пребывания больных.

Но об этой проблеме чуть позже...

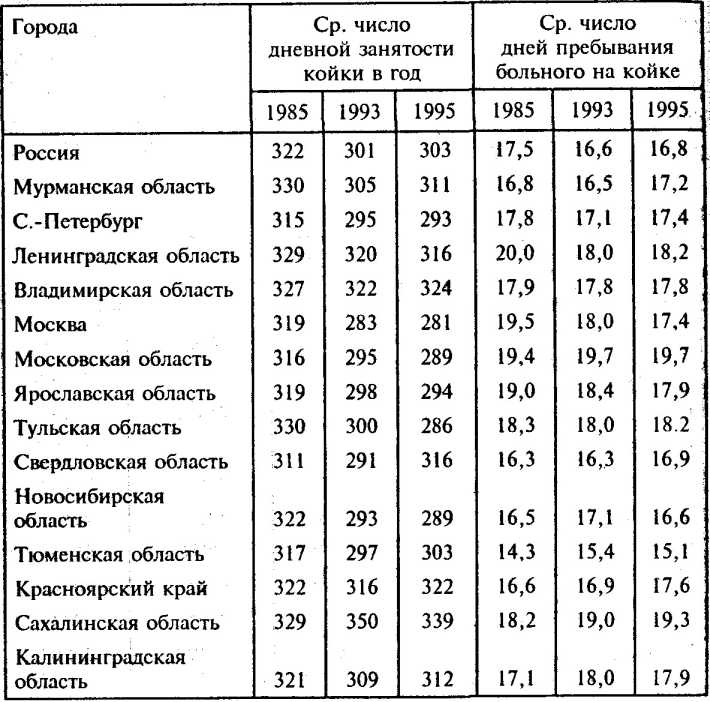

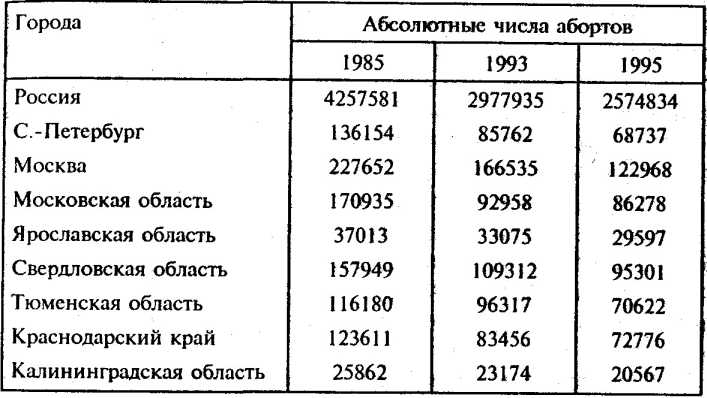

И последняя информация, которая, безусловно, заинтересует, – это количество абортов по рассматриваемым регионам. Тем более что эта информация будет как бы продолжением лекционной темы – социальные проблемы аборта (см. табл.

20).

Таблица 20. Показатели абортов по России (абсолютные числа абортов)

Средние величины по городам трудно сравнить, тем более по г. Москве, где в настоящее время пребывают миллионы вынужденных мигрантов – беженцев и приезжих ближнего и дальнего зарубежья, о чем упоминалось выше. Данные в абсолютных числах, представленных в табл.

17, не включают статистические данные по мини-абортам при малых сроках беременности. Эти показатели анализируются отдельно. Существует и другой показатель – частота абортов. К сожалению, этих данных по регионам нет, а в целом по России они следующие: в 1985 г. – 184,2, в 1993 г. – 250,1.

Число абортов на 100 родившихся живыми и мертвыми составило 200,4, т.е. в сравнении с 1985 годом заметное увеличение количества абортов, но данный показатель по всей ведомствам был самым высоким в 1993 г. и равнялся 250,1 абортов в год.

Итак, мы рассмотXели наиболее информативные показатели по оценке состояния здоровья, продолжительности предстоящей жизни, оценили демографическую ситуацию нашей необъятной родной России. Имели возможность рассмотреть и оценить обеспеченность населения городов медицинской помощью, включая обеспеченность врачами и медицинскими сестрами.

Кроме того, такие показатели, как естественный прирост населения, показатели младенческой смертности и смертности матерей, как и показатель занятости койки в день и среднее число пребывания больного в стационаре – дают информацию к анализу деятельности работы медицинских учреждений и городов и заботы правительства и администрации о здоровье своего населения.

Небезынтересны данные по количеству абортов по рассматриваемым регионам и в частности, по Москве, Санкт-Петербургу. Данные этого показателя должны заинтересовать слушательниц, т.к. почти 95–97% студентов педагогических вузов, медицинских училищ – это женщины.

В настоящее время, как я упоминал неоднократно в процессе лекции, в России создалась неординарная ситуация по проблемам так называемого мигрирующего населения.

Проблемы здоровья мигрантов

Незащищенность основных прав и свобод граждан бывшего СССР, дискриминационные действия властей, направленные в основном на русско-язычное население (лица некоренной национальности), расширение конфликтов на почве вероисповедания, языка, признаков рас способствовали вынужденной миграции.

По данным Федеральной миграционной службы, поток миграции (вынужденных беженцев) прогнозируется до 2–3 млн. человек в течение 1994–96 гг. А Госкомстат России сообщил, что только за 1994–95 гг. общий поток внутренней миграции составил более 10 млн. человек.

Она складывается преимущественно из межрегиональных и сельско-городских миграционных потоков.

При ООН и других региональных службах, имеющих международный статус, уже давно созданы и решаются вопросы с миграцией населения. Россия встала лицом перед подобным фактом, и неоднозначная социально-демографическая ситуация ставит множество неразрешенных общественно-политических и социально-экономических вопросов в связи с этой проблемой.

Хорошо известно, что основной поток, особенно с южных республик, заполонил крупные города центральной России. Особенно это заметно по Москве, С.-Петербургу и другим промышленным городам.

Москва оказалась центром притяжения вынужденных беженцев как столица бывшего государства, так и сосредоточение всех законодательных органов России.

Не касаясь острых вопросов об угрожающей криминальной, экономической и социальной ситуации, хочу остановиться кратко на вопросах, связанных со здоровьем мигрантов, и тех проблемах, которые возникают в охране здоровdя населения регионов и городов, где временно или постоянно оседает этот контингент.

Данная проблема, т.е. вопросы охраны здоровья и обеспечение санитарно-эпидемиологическими условиями мигрирующего населения и населения принимающих территорий (считай городов), не стояла на повестке дня правительственных структур России. Поэтому нет разработок и не было научно-обоснованных рекомендаций по охране здоровья и системе единой медицинской политики.

В конце 1996 года в Москве в Российском государственном медицинском университете была защищена докторская диссертация Артюховым И. П. из Красноярска, где он впервые представил концептуальную модель охраны здоровья и организацию лечебно-профилактической помощи мигрантам региона Сибири. Разработанная система мер для миграционной политики и реформ здравоохранения в настоящее время находит практическое применение. Воспользуемся (с полного согласия автора) его данными для освещения проблемы

Образ жизни и здоровье мигрантов

В течение 1995 года в восточно-сибирском регионе около 600 тысяч человек совершили территориальное смещение. Непосредственно в Красноярском крае – 218,8 тысяч человек. Преобладали женщины – 23,2%, мужчин – 16,3%. Лиц трудоспособного возраста – только 18,8%.

Преобладают возрастные группы до 29 лет и 30–39 лет, их 83,4% от всех прибывших.

- Особенности здоровья беженцев

- 15. ДВИЖЕНИЕ - ЖИЗНЬ

- Дома ребенка и численность детей по России

- 16. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ СТУДЕНТОВ

- Врачебный контроль и медицинские советы