Неравенство в распределении доходов

1

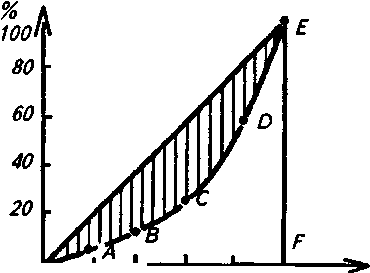

О 20 40 60 80 100 Население 1

По горизонтали отложены процентные группы населения, а по вертикали проценты дохода, получаемые этими

'Макс Лоренц, американский экономист и статистик (1876-1959).

445

группами. Если бы в распределении доходов существовало абсолютное равенство, то 20% населения получали бы 20% от всего совокупного дохода общества, 40% населения соответственно 40% дохода, 80% населения 80% дохода и т.д. Следовательно, линия OE показывает абсолютное равенство в распределении доходов.

Абсолютное неравенство означает, что и 20%, и 40%, и 60%, и т.д. населения не получают никакого дохода, за исключением одного-единственного, последнего в ряду (линия OF) человека, который присваивает 100% всего дохода. Ломаная линия OE это линия абсолютного

неравенства.

В реальности фактическое распределение дохода показано линией OABCDE. Чем больше отклоняется эта линия, или кривая Лоренца, от линии OE, тем больше неравенство в распределении доходов. Если мы разделим заштрихованную площадь на площадь треугольника OFE, то получим показатель, отражающий степень неравенства в распределении доходов.

Если площадь заштрихованного участка графика обозначить буквой T, то можно получить следующее отношение:

"* где G показатель, измеряющий степень

неравенства в доходах.

Этот показатель в экономической теории называется коэффициентом Джини, по имени итальянского экономиста и статистика Коррадо Джини (1884-1965). Очевидно, чем больше отклонение кривой Лоренца от биссектрисы, тем больше площадь фигуры T, и, следовательно, тем больше коэффициент Джини будет приближаться к 1. Интересно сравнить величину этого коэффициента в странах с развитой рыночной экономикой и в России. Так, в начале 80-х годов коэффициент составлял: в Японии 0,270, Швеции - 0,291, ФРГ - 0,295, США - 0,329, Бразилии 0,565 («Экономическая школа».

Выпуск 2. С.-Пб., 1992. С.224). В России коэффициент G, рассчитанный на основе данных о среднедушевом доходе, составлял:

1992 г.:

Январь 0,238

Февраль 0,221

Март 0,226

Апрель 0,217

Июль - 0,289 (Обзор экономики России (1). M. 1993. С.27).

446

Неравенство в распределении доходов, как мы видим ;ествует как в странах рыночной экономики, так и в

шей стране.

При уравнительных принципах формирования доходов дополнительными источниками, порождающими неравенство в нашей стране, выступали недостаточное единство потребительского рынка страны, то есть неодинаковая доступность всех видов товаров для всех групп населения, неравная покупательная сила национальной денежно^ единицы, наличие разных видов натуральных привилегий.

Необходимо помнить, что так называемый принцип распределения по труду с течением времени создает базу для осуществления распределения по принципу, определяемому как «по накопленному имуществу». Отношение к этой форме распределения среди населения нашей страны неоднозначно. Права наследования во всех цивилизованных странах рассматриваются как естественные права человека. Такой путь формирования доходов, собственности защищается государством и не должен вызывать отрицательной реакции со стороны общества. Негативное отношение населения связано с незаконными формами формирования или накопления капитала, собственности, что наиболее характерно для начального этапа становления рыночного хозяйства.

В странах, где основными принципами формирования доходов выступали трудовой характер их получения и уравнительный подход, законные формы источников доходов имеют узкое толкование; возможности быстрого роста доходов, собственности были ограничены. Отсюда и резко отрицательное отношение населения к собственности и капиталу больших размеров и быстро растущих. Становление рыночной системы хозяйствования и формирование на этой основе слоя собственников неизбежно усилит влияние принципа распределения по накопленному имуществу.

При этом формирование совокупных доходов населения будет способствовать росту дифференциации доходов и социальному расслоению общества, образованию слоя не только богатых, но и бедных, что потребует активного государственного вмешательства для преодоления социальной напряженности.

Разрешение такой острой социальной проблемы как бедность есть одно из направлений деятельности государства и связано с поддержкой на уровне хотя бы прожиточного минимума тех, кто не смог обеспечить себе лучшую

447

жизнь, а также сокращением (экономическими средствами) числа лиц, живущих за чертой бедности. В противном случае рост численности бедняков чреват социальными взрывами и нестабильностью в жизни общества. Сокращение численности бедняков одна из основных задач социальной политики государства в странах рыночной экономики.

Необходимо также отметить, что различия в уровне потребления могут зависеть и от факторов, не относящихся к внутренним свойствам труда и его качества у самого работника. Прежде всего к таким факторам относятся: размер семьи, соотношение количества работающих и иждивенцев в семье, состояние здоровья, географические и климатические условия и т.д.

Основополагающая целевая функция перераспределения национального дохода государства состоит в том, чтобы уменьшить эти различия и обеспечить более благоприятные для всех членов общества условия материальной жизни. Формой реализации такой цели выступает распределение продуктов и услуг, трансфертные выплаты, а также государственные программы по стабилизации доходов. Государственные программы стабилизации доходов имеют место в различных странах.

Но порядок их формирования различен.

Одна часть средств таких программ формируется через государственный бюджет и используется централизованно. Другая часть средств образуется за счет прибыли на самих предприятиях и фондах. (В бывших странах «государственного социализма» около 70% средств таких программ формировалось за счет государственного бюджета и только 25-30% средств за счет прибылей предприятий).

Через каналы государственных программ помощи удовлетворяются потребности в воспитании юных членов общества, содержании престарелых и нетрудоспособных, обеспечении (отчасти) получения образования, сохранения здоровья. Степень удовлетворения этих потребностей определяется сложившимся в данных условиях уровнем экономического развития и ценностными установками, сложившимися в обществе.

* В экономической теории и статистике этих стран таким программам соответствует термин «общественные фонды потребления».

448

Распределение средств по линии программ помощи осуществляется по трем направлениям.

Первое направление характеризуется тем, что часть поступлений, получаемых населением, находится в зависимости от труда, но при этом принимаются во внимание и размеры удовлетворенных потребностей.

Второе направление характеризуется тем, что проводимые выплаты не имеют связи с трудом данного работника, а в расчет берется размер потребностей, на удовлетворение которых эти выплаты направляются. Эти выплаты охватывают пособия на детей многодетным работникам, одиноким матерям, на специализированное лечение, дотации государства на содержание детей в детских учреждениях, в школах-интернатах. Размер такой дотации зависит от количества детей и уровня доходов родителей.

Особенность третьего направления определяется тем, что основная их часть, выступающая в форме льгот и услуг, поступает населению непосредственно в натуральной форме через соответствующие учереждения непроизводственной сферы. Эта часть распределяемых средств формирует своего рода «дополнительные» доходы: они не проходят через бюджет семьи и ими нельзя распоряжаться по ее усмотрению. Такие доходы распределяются без учета меры индивидуального труда и целиком определяются интересами и возможностями общества на данный конкретный исторический момент.

Потребителем части государственной помощи выступают не все трудящиеся вообще, а только те, которые имеют в этом потребность и только в меру этой потребности. Например, за бесплатной медицинской помощью в большей степени обращаются те, кто чаще и серьезнее болеет и не может оплачивать медицинские услуги, услугами школьных учреждений тот, у кого больше детей в школьном возрасте.

Другими словами, выплаты по линии программ помощи призваны смягчить различия в уровне доходов, вызванные не различиями в труде, а причинами, стоящими вне самого процесса труда, а также способствовать удовлетворению ряда потребностей, наиболее важных с точки зрения задач формирования способностей к труду, развития личности, Достижения более высокого общеобразовательного и культурного уровней, доступного здравоохранения, пенсионного обеспечения. Но поскольку эта форма распределения затрагивает интересы общества в целом и каждого его члена

15

449

в отдельности, то государственная политика в этой области должна быть особенно активной.

Чрезмерно активное вмешательство государства в перераспределительные процессы, выравнивание доходов ведет к снижению деловой активности в обществе и сокращению эффективности производства в целом. С другой стороны, сокращение роли государства в регулировании доходов населения ведет к росту дифференциации доходов, социальной напряженности, обострению социальных конфликтов и в итоге к падению производства, снижению его эффективности.

- Максимизируется полезность наименее обеспеченных лиц.

- Глава 21. МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ

- Экономические реалии 70-х гг.

- Воздействие денежных факторов на хозяйственную конъюнктуру

- Глава 22. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВСЕМИРНОГО ХОЗЯЙСТВА И ИХ РЕГУЛИРОВАНИЕ