Обратная биосвязь с использованием ЭЭГ

32. Корреляция I-IV ЭЭГ-стадий (см. в тексте) с уровнем овладения практикой дза-дзен (по Kasamatsu, Hirai 1966).

После первых исследований медитации по дзен, проведенных Okuma и др. (1957), Kasamatsu и Hirai (1966) детально показали, что и здесь в течение всей медитации преобладает нарастающий б-ритм, который распространяется в переднюю часть черепа. Они описали также и незначительное уменьшение частоты, внешним отклонением которой были кратковременные вспышки и-активности. После медитации б-ритм сохраняется и при открытых глазах. Степени выраженности б-ритма, разделенные авторами на 4 стадии (I: появление б-ритма; II: повышение амплитуды; III: уменьшение частоты; IV: появление и-ритма), коррелируют с возможностями испытуемых, среди которых мастер дзен выделил три категории (32).

Kasamatsu и Hirai отличают состояние сознания, возникающее при практике дза-дзен от состояния сна, когда наблюдается исключительно и- и д-активность, на основании наличия при дза-дзен стабильного б-ритма (33). Вывод о том, что при (всех формах!) медитации речь идет о некотором состоянии бодрствования, можно считать общепринятым и доказанным для всех форм медитации, что потверждают и на основе данных по в-ритмам Das, Gastaut и Banquet, а также многочисленные данные по йогическим медитациям (см. выше) и ТМ (см. ниже).

Аналогичное усиление б-ритма при трансцендентальной медитации первыми обнаружили Wallage, Benson u Wilson (1971). Последующие исследования ТМ показали в принципе те же изменения, но с некоторыми отклонениями, такими как, с одной стороны, в-вкрапления в фазе медитации (Banquet 1972, 1973; Kobal и др. 1975, Krahne, Taneli 1975, Wachsmuth, Dolge 1980) или дельта-вкрапления (Krahne, Taneli 1975, Wachsmuth, Dolge 1980).

При этом д-активность интерпретируется как «духовная активность», вызываемая, напр., сосредоточением на мантре, тогда как и-активность вызывает подозрение, что практикующие впадают в «дрему», т.е. засыпают (нередкое засыпание было действительно отмечено у Pagano и др. 1976). Herbert u Lehmann (1977) интерпретировали эти вспышки и-активности, ссылаясь на сходные наблюдения при других состояниях расслабления как выражение глубокой релаксации в состоянии бодрствования (цит. по: Wachsmuth, Dolge 1980). Эксперименты с использованием обратной биосвязи (см.

5.3.7.) также подтверждают это толкование. Kugler видит в этом «...сопутствующий признак изменений аффективного состояния при переходе от безобъектного (рассеянного) внимания к вниманию, направленному на объект...» (цит. по: Wachsmuth, Dolge 1980).

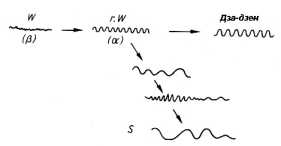

33. Отличия ЭЭГ при обычном бодрствовании, практике дза-дзен и во сне (W - состояние бодрствования, r.W. - релаксация при сохранении бодрствования, S - сон; по Kasamatsu, Hirai 1966).

Исследователи ТМ в последнее время обнаружили при трансцендентальной медитации высокую фазовую коггерентность б-волн, прежде всего в лобных областях черепа, исходя из численного анализа фазовой устойчивости рядов Фурье (Orme-Jonson, Haynes 1981, Dillbeсk и др. 1981).

Они, кроме того, установили корреляцию б-ритма с некоторыми психическими явлениями, такими как творчество, поток сознания и т.п.

В заключение хотелось бы отметить, что ЭЭГ при АТ (см., напр., Sipos и др. 1978) и гипнотическом трансе (напр., Welt и др., 1972), как известно, дают в частотном спектре большую долю б-амплитуды, чем у тех же лиц в состоянии релаксации при сохранении бодрствования и что доля б-ритма выше у тех, кто лучше владеет АТ или более гипнабелен.

В противоположность описанным закономерностям в любых состояниях, связанных с помутнением сознания (напр., при нарколепсии, гиперсомнии, травмах, воспалениях или новообразованиях мозга), имеет место понижение частот в диапазоны и- и д-волн (см., напр. Roth 1961, Kьnkel 1980).

5.3.7. Обратная биосвязь с использованием ЭЭГ и медитация

Когда человеку предоставляется возможность увидеть свою ЭЭГ или подают на слух звуковой сигнал, соответствующий степени выраженности б-ритма, то после небольшой тренировки человек может научится сознательно вызывать данный сигнал через технически обеспеченную обратную связь и, соответственно, повышать степень его выраженности. Начиная с работ Kamyia (1969) было известно, что при успешном увеличении доли б-ритма с использованием обратной связи у испытуемых наступает состояние релаксации и внутреннего покоя. Как связаны б-ритм и релаксация, неясно; во всяком случае, какой-либо причинно-следственной взаимосвязи обнаружено не было (подробнее см. об этом: Hume 1979, Legewie, Nusselt 1975). Сама собой напрашивается аналогия с успокаивающим и расслабляющим эффектом медитации.

Общность с медитативными методами, возможно, заключается в пассивном фокусировании внимания. По мнению одного йога, который, обучившись технике обратной биосвязи, непосредственно сравнил ее с медитацией: «альфа не представляет из себя нечто, это буквально ничто» ( цит. по: Funderburk 1977).

Таким образом, перед нами еще одно, на этот раз субъективное свидетельство того, что ритмы ЭЭГ - не более чем «стук пишущей машинки», но не субстрат психологических процессов. Весьма странный двусмысленный феномен наблюдался в случае сознательного вызывания дельта-ритма с использованием обратной биосвязи: йог бодрствовал и все воспринимал из окружающего мира, однако соматически он «спал», т.е. был не в состоянии двигаться или говорить.

По-видимому, возможно научиться сознательному снятию самой по себе достаточно прочной связи между ЭЭГ-ритмом и вигильностью, т.е. научиться отделять ощущение от действия.

5.3.8. Корковые вызванные ответы на раздражения и их модификации

У здорового человека б-ритм, регистрируемый в состоянии расслабленного бодрствования, прерывается стимуляцией экстерорецепторов и внезапно сменяется д-ритмом. Это явление именуют реакцией «блокады б-ритма». В клинической практике эта реакция проверяется простым открыванием глаз во время отведения ЭЭГ (эффект Бергера).

Блокаду б-ритма можно вызвать также и ослеплением при закрытых глазах, болевыми, температурными или различными интенсивными шумовыми раздражениями.

Реакция блокады б-ритма подавляется при медитации любого рода. В некоторых случаях это следует непосредственно из регистрируемого на ЭЭГ б-ритма при открытых глазах у испытуемых (напр., Kasamatsu, Hirai 1966; у Anand и др.

1961 это обстоятельство не указано, но весьма вероятно). Anand, Chhina и Singh (1961) у медитирующих йогов при стимуляции болевыми раздражениями, шумом и вибрацией не обнаруживали блокады б-ритма. Двое из йогов были подвергнуты ослеплению ярким светом, к ним прикасались горячей стеклянной палочкой, воздействовали на них шумом (щелчки), одну руку опускали в холодную (t=4єC ) воду на 45 мин. Хотя при этом до медитации все эти раздражители блокировали б-ритм, во время медитации реакция блокады б-ритма уже не наблюдалась.

Эти данные позднее подтвердил Chhina (1974, 1980).

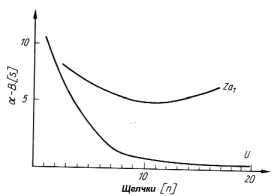

34. Габитуация реакции б-блокады к звуковым раздражениям у непрактикующих (U) и маловыраженная габитуация у медитирующих монахов дзен (Zа1). (б-B - время блокирования б-ритма в ответ на звуковые раздражения, n - число звуковых раздражений; по Kasamatsu, Hirai 1966).

Kasamatsu и Hirai (1966) описали при дза-дзене выраженную на протяжении 3 - 8 с избирательную реакцию блокады б-ритма вследствие регулярной акустической стимуляции щелкающими звуками. У обычных контрольных лиц такая реакция становилась привычной примерно после 10 предъявлений раздражителя (габитуация).

У практикующих медитацию по дзен такого привыкания не наступало. Далее приводится эмпирическое обобщение этих противоречивых данных:

1) При открытых глазах имеет место выраженный б-ритм, который

2) блокируется акустическими стимулами (в противоположность йогам, исследованным Anand и др.) и

3) эта реакция б-блокады на звук не ослабевает, т.е. обращение внимания на предъявление раздражителя сохраняется полностью. В разделе 4 этой главы мы вернемся к этим данным.

- Сопротивление кожи при медитации

- Функциональное прерывание афферентных связей

- Система стрессовых реакций с участием АКТГ

- Тестирование полушарий головного мозга

- Функционирование мозга